more

홈

특집/기획

홈

특집/기획

문집 ‘석은사고(石隱私稿)’ 필사본 3권 남긴 한학자

admin 기자

입력 2022.09.08 11:16

수정 2022.09.08 11:16

역사 특집 / 석은(石隱) 이병교(李丙敎)선생

완주 전통과 주민의 숭조정신 및 지역사회를 알 수 있는 귀중한 사료

붓 끝마다 가슴 뭉클한 감정 온전히 그려놓아… 통찰력·문장력에 감동

지역의 자랑이자 명예… 원문 오래 보존돼야 하고 ‘번역’에 힘 모아야

호 왜 석은(石隱)일까? 삼례 ‘석전리’에서 ‘묻혀(숨어)’ 살았다는 뜻이다. 왜 묻혀 사셨을까? 1893년생. 동학혁명-을미개혁-의병활동-나라 망함-일제 학정-분단과 미·소군정-6.25전쟁-4.19혁명-5.16군사 구데타…

어디 고개 들고 편히 숨 쉴 세상이었던가. 타는 가슴 시주(詩酒)로 달래며 자위하는 수밖에 없었다.

그러나 위기 속에서도 글을 남겼다. 세 권의 ‘사고(私稿)’는 호남의 근·현대사이다. 완주 이야기가 이 안에 다 들어있다.

■시작하며

이병교(李丙敎:1893∼1962) 선생은 한학자, 시인, 문장가로 철학·사상·교육·윤리 전반에 걸친 치밀한 이론가이다.

중앙이 아니라 사농(士農)으로 시골에 묻혀 사는 은군자(隱君子)이었기에 세상 사람의 기억에서 점점 멀어져 가 ‘유고(遺稿)’ 유무조차도 아는 사람이 귀한 편이다.

모르쇠 이대로는 아니 되겠기에 비문(菲文)이나마 후학 완주인의 책무 상 석학 저서(著書)를 소개한다.

조선 초기 ‘왕위(王位) 문제’로 서울을 떠나야 했던 이방간(회안대군)의 후손이다.

석은(石隱)은 난국 난세를 겪으면서도 틈틈이 써 모아 ‘석은사고(石隱私稿)’라는 이름을 붙여 필사본 3권을 남겼다.

‘논어’와 ‘마태복음’을 읽으면 자연스레 공자·예수를 알 수 있듯이 ‘석은사고’를 차근차근 살펴나가면 개인 ‘이병교’의 인격과 학식은 물론, 세상 보는 통찰력, 교유(交遊), 사문(斯文) 박학(博學) 모두가 명료하여 선생의 지적 수준, 천성(天性), 심지(心地:마음의 자리, 심전-心田)를 쉽게 알 수 있다.

■석은사고(石隱私稿) 제1권

첫 장(페이지) 21줄은 본인 자서(自序)인데 “어리석어 어리석게 지내는 남자(foolish man)로 가히 부끄럽고 부끄러워 탄식 할 뿐이다”(가위기치지우부여 가탄가괴-可謂嗜痴之愚夫歟 可歎可愧).

이처럼 겸손하게 마쳤으나, 1950년 3월 그의 친구 이도형(李道衡)은 ‘석은집 서문’ 열네 줄 마지막에 “시인이요, 문인으로서 고풍을 이미 익혔고, 담담하게 세상을 살면서 늘 ‘부족하다’는 겸허한 생각, 오로지 학문에만 독실하면서 효제에 으뜸인 분”(詩人也 文人也 而已則其餘不足看直以用力 於治心修身之道 居士 蓋習於古風 而淡於世 故篤於爲學 而孝弟爲本者也)이라 응축해 놓았다. 1권 1책 총 144면에는 여러 가지 시제(詩題)로 300여 수가 수록되어 있다.

△나들이를 즐겼다. “등루(登樓), 승지(勝地), 등산(登山), 범주(泛舟), 창기(娼妓) 등등을 보면 호남 여러 곳의 지리가 훤하다.

△그런가하면 한숨을 쉬며 가슴 치는 시문이 많다. 만사장김억수씨(輓査丈金億洙氏), 애사(哀詞-네 수가 있는데 그 가운데 한 수는 뒤에 소개함. 그런데 이 시는 본인이 쓴 본인의 ‘만사’로 보인다), 탄합방(歎合邦-1910년 나라 망함을 탄식. 이 때 나이 18세), 탄시(嘆時), 자민(自憫), 발민(發憫-고민을 없애버림), 광생(狂生), 술회(述懷), 수졸(守拙), 음병(吟病), 우회(寓懷), 독야술회(獨夜述懷)… 어떻게 이런 표현이 나왔을까. 녹음 파일(묶음)이 없어 심히 아쉽다.

△아서라. 이러면 아니 되지! 마음을 달래며 유풍(儒風)을 담은 학자의 붓 끝마다 가슴 뭉클한 감정을 온전하게 그려놓았다.

“채상(採桑), 선(蟬-매미), 관등(觀燈), 죽마(竹馬), 홍문연(鴻門宴), 탄금(彈琴), 상설(賞雪), 동지(冬至)…<이하생략>” 지금 관리들 연설문 대신 써달라는 세상에서 이 글을 보면 감탄이 절로 나오는 문장가이었다.

△절기 시제(時制)에 민감하였고 감성이 충만하다. “제석(除夕), 입춘(立春), 사월파일(四月八日), 신추즉사(新秋卽事), 중추월야(仲秋月夜), 중추망야소작(仲秋望夜小酌), 중양소작(重陽小酌-음력 9월9일 한 잔 술을 마시며), 복일소집(伏日小集), 세모회사(歲暮懷事), 상원일소작(上元日小酌) 등등 <이하생략>” 어쩌다 술 한 잔이 들어가면 흥이 마구 치솟았다.

△윤리 도덕에 대한 다짐과 걱정을 빼놓지 않았다. “부모(父母), 형제(兄弟), 은륜(隱倫), 협객(俠客), 백전(白戰), 안빈(安貧), 회인(懷人), 정좌(靜坐), 독좌(獨坐), 차우인(次友人), 면학(勉學), 광생(狂生), 자적(自適), 병기(病起)…” 남자의 고뇌 이를 극복하려는 학자의 수양극기(修養克己)의 모습이 완연하다.

1권 300여 수 시문은 상상력, 통찰력, 자상스러운 묘사의 진폭이 넓고 높아 작자의 문학을 이해하는 데는 ‘원문’이 오래 보존돼야하고 여러 사람이 보려면 어서 번역해야한다. 번역은 민도의 문제이다.

■석은사고(石隱私稿) 제2권

제2권 71편 : 박학다식(博學多識)에 지고한 문필력(文筆力)을 대할 수 있는 현세인 우리는 행복하다. 수록된 ▶기문(記文) ▶제문(祭文) ▶서문(序文) ▶묘표(墓表) ▶행장(行狀) ▶전기(傳記) ▶상량문(上樑文) ▶논설(論說) ▶통문(通文) ▶유장(遺狀) 등은 완주 전통과 주민의 숭조정신 및 지역사회의 통통(通習)을 알 수 있는 사료(史料)들이다.

이어지는 문맥이 부드럽고 앞뒤의 연결이 매끈하여 당대는 물론이고 물질문명 혼란사회에 대한 경종(警鐘)으로 지도층의 정신을 다잡는 데에 보기 드문 글들이다.

△‘석은기(石隱記)’는 아호 설명이다. 세상사람 아무리 시상(詩想)과 문장력이 빼어난다 해도 모두 인격자라 보기 어려운 것인데, 여기 ‘석은(石隱)’은 두루 갖춘 군자이다. 여섯 가지 ‘정가지규(正家之規)’가 뒷받침 해 준다.

■석은사고(石隱私稿) 제3권

6·25전쟁 후 삼례 ‘호산서원강당중건(湖山書院講堂重建)’을 하는데 당시 국회의원 이존화(李存華)와 의논하여 정부보조금 100만원을 지원받았다. 그 치하가 ‘중수기’에 자세하다.

명분 있는 일이라면 정치인도 움직였다. 이병교·이존화는 같은 ‘전주이씨’로 큰 힘이 되었다.

이 의원 이런 인연으로 재선을 했고 3선에 도전했으나 옥중 출마 487 표차로 분패했다.

외손자 구정태가 봉동초등학교 교장 재임 시에 방치된 비석이 있어 바로 세워 조경을 했는데 ‘이존화 민의원 공적비’였다. 음덕은 이처럼 소중한 법, 외조부와의 관계를 보면 우연치고는 무척 신묘한 일이었다.

석은 이병교 선생은 완주의 자랑이요 명예이다. 고재(顧齋) 이병은(李炳殷:1877∼1960)은 석은을 가리켜 ‘시골에 숨어 사는 군자(畎畝間隱君子也)’라 표현했다.

여기에 깊은 뜻이 있다. 조선 초 왕통(王統)이 갈릴 때 회안대군(懷安大君:방간)은 정안대군(靖安大君:태종/방원)에 밀려 서울을 떠나야 했고, 여러 곳을 거쳐 결국 우리지역에서 종세하셨다.

■마치며

교훈(敎訓), 경유문(警諭文), 관시폐론(觀時弊論), 탄세론(歎世論), 척사설(斥邪說)은 오늘날 여러 석학들이 나서서 재조명을 해야 올바른 문향(文鄕) 소리를 듣는다.

삼례읍 석전리(石田里)는 돌이 많아 ‘석전(石田)’이다. 삼봉로 옆 확 트인 들판 마을로 여기가 석은 선생 고장이다. 여러 인물 가운데 ‘돌 석[石]’자 호가 많다.

석당(石堂)은 아버님, 석은(石隱)은 본인의 아호이고, 정자 석정(石亭)에 석천(石泉)도 있다. 6대조 운태(運泰:한성부 좌윤/2권 유적 참조) 씨가 재종과 함께 오봉산 아래에서 이사하여 새 터를 잡았다.

그 후손들이 잘 지켜 나오는 집성촌이다. 그 가계가 이러하다.

6代祖:運泰→高祖:德輝→曾祖:大翼→祖:錫新→父:愚得→本人:丙敎→子:鍾龜(他界), 鍾駿, 鍾麒 / 女:具然偰 / 弟:舜敎 / 姪:鍾浩, 鍾勳, 鍾萬, 鍾燮

위로는 선대를 잘 받들며 아래로는 자녀 질을 잘 거느리기에 어찌 고뇌가 없었으랴?

제1권 ‘애사(哀詞-사람의 죽음을 슬퍼하여 지은 글)’ 칠언율(七言律) 4수는 본인이 쓴 본인의 만사로 보인다. 그 가운데 한 수를 소개한다.

哀詞(애사)-슬픈 이야기

無端晝夜座空堂(무단주야좌공당):밤낮 일없이 빈 방에 앉아있으려니/

更覺閒中日月長(갱각한중일월장)=:이 생각 저 생각 하루가 지루하구나/

世無親愛性歸僻(세무친애성귀벽):세상에 친애 없음은 내 성깔 때문일까/

每抱憂愁心自傷(매포우수심자상):늘 근심 안고 마음 절로 아파하네/

眠欲就時驚異夢(면욕취시경이몽):졸음 밀려 누우면 괴이한 꿈결에 놀라/

眼方開處割愁腸(안방개처할수장):눈 뜨면 온갖 시름 애간장 끊기는 듯/

霜露變遷人臥病(상로변천인와병):철 바뀌어 서늘한데 누어만 지내려니/

追時感慕轉悽然(추시감모전처연):때때로 밀려드는 생각마다 서글프구나.

이어령 선생도, 조순 선생도, 이병교 선생도 가셨다. 비록 타계 하였지만 그의 학문 세계는 놓지 말아야 한다. 이게 인간의 도리 아닌가? 완도(莞島)의 송가인 가수는 잘 알면서, 완주(完州)의 대학자를 모른다면 바로 자신을 잃는 것과 마찬가지이다.

많은 역사 위인이 있지만 우리 완주지역 문화, 예술, 역사의 자랑이자 큰 자산인 한학자 석은 이병교 선생을 우리는 기억해야 한다.

이렇게 역사를 기억하는 것이 지역발전의 큰 밑거름이 될 것이다.

특히 모두가 힘을 모아 석은사고(石隱私稿)의 자료 보존과 함께 번역 출판도 서둘러야 한다.

군, 군의회, 문화원 등이 나서서 적극 추진해야 마땅하며, 아울러 이병교 선생의 고택(古宅)에 표지석이라도 세워 지역 문화역사의 현장으로 기억될 수 있도록 노력해야 한다.

지식인 눈에는 책과 위인의 덕망이 보여야 한다. 이게 정상이다.

/ 글 : 이승철=국사편찬위원회 사료조사위원

어디 고개 들고 편히 숨 쉴 세상이었던가. 타는 가슴 시주(詩酒)로 달래며 자위하는 수밖에 없었다.

그러나 위기 속에서도 글을 남겼다. 세 권의 ‘사고(私稿)’는 호남의 근·현대사이다. 완주 이야기가 이 안에 다 들어있다.

■시작하며

이병교(李丙敎:1893∼1962) 선생은 한학자, 시인, 문장가로 철학·사상·교육·윤리 전반에 걸친 치밀한 이론가이다.

중앙이 아니라 사농(士農)으로 시골에 묻혀 사는 은군자(隱君子)이었기에 세상 사람의 기억에서 점점 멀어져 가 ‘유고(遺稿)’ 유무조차도 아는 사람이 귀한 편이다.

모르쇠 이대로는 아니 되겠기에 비문(菲文)이나마 후학 완주인의 책무 상 석학 저서(著書)를 소개한다.

조선 초기 ‘왕위(王位) 문제’로 서울을 떠나야 했던 이방간(회안대군)의 후손이다.

석은(石隱)은 난국 난세를 겪으면서도 틈틈이 써 모아 ‘석은사고(石隱私稿)’라는 이름을 붙여 필사본 3권을 남겼다.

‘논어’와 ‘마태복음’을 읽으면 자연스레 공자·예수를 알 수 있듯이 ‘석은사고’를 차근차근 살펴나가면 개인 ‘이병교’의 인격과 학식은 물론, 세상 보는 통찰력, 교유(交遊), 사문(斯文) 박학(博學) 모두가 명료하여 선생의 지적 수준, 천성(天性), 심지(心地:마음의 자리, 심전-心田)를 쉽게 알 수 있다.

|

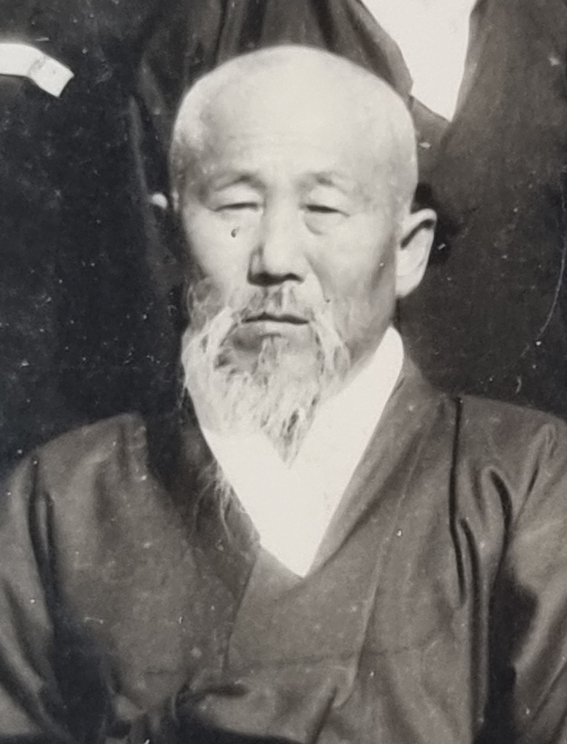

| ↑↑ 석은(石隱) 이병교(李丙敎)선생 |

| ⓒ 완주전주신문 |

■석은사고(石隱私稿) 제1권

첫 장(페이지) 21줄은 본인 자서(自序)인데 “어리석어 어리석게 지내는 남자(foolish man)로 가히 부끄럽고 부끄러워 탄식 할 뿐이다”(가위기치지우부여 가탄가괴-可謂嗜痴之愚夫歟 可歎可愧).

이처럼 겸손하게 마쳤으나, 1950년 3월 그의 친구 이도형(李道衡)은 ‘석은집 서문’ 열네 줄 마지막에 “시인이요, 문인으로서 고풍을 이미 익혔고, 담담하게 세상을 살면서 늘 ‘부족하다’는 겸허한 생각, 오로지 학문에만 독실하면서 효제에 으뜸인 분”(詩人也 文人也 而已則其餘不足看直以用力 於治心修身之道 居士 蓋習於古風 而淡於世 故篤於爲學 而孝弟爲本者也)이라 응축해 놓았다. 1권 1책 총 144면에는 여러 가지 시제(詩題)로 300여 수가 수록되어 있다.

△나들이를 즐겼다. “등루(登樓), 승지(勝地), 등산(登山), 범주(泛舟), 창기(娼妓) 등등을 보면 호남 여러 곳의 지리가 훤하다.

△그런가하면 한숨을 쉬며 가슴 치는 시문이 많다. 만사장김억수씨(輓査丈金億洙氏), 애사(哀詞-네 수가 있는데 그 가운데 한 수는 뒤에 소개함. 그런데 이 시는 본인이 쓴 본인의 ‘만사’로 보인다), 탄합방(歎合邦-1910년 나라 망함을 탄식. 이 때 나이 18세), 탄시(嘆時), 자민(自憫), 발민(發憫-고민을 없애버림), 광생(狂生), 술회(述懷), 수졸(守拙), 음병(吟病), 우회(寓懷), 독야술회(獨夜述懷)… 어떻게 이런 표현이 나왔을까. 녹음 파일(묶음)이 없어 심히 아쉽다.

△아서라. 이러면 아니 되지! 마음을 달래며 유풍(儒風)을 담은 학자의 붓 끝마다 가슴 뭉클한 감정을 온전하게 그려놓았다.

“채상(採桑), 선(蟬-매미), 관등(觀燈), 죽마(竹馬), 홍문연(鴻門宴), 탄금(彈琴), 상설(賞雪), 동지(冬至)…<이하생략>” 지금 관리들 연설문 대신 써달라는 세상에서 이 글을 보면 감탄이 절로 나오는 문장가이었다.

△절기 시제(時制)에 민감하였고 감성이 충만하다. “제석(除夕), 입춘(立春), 사월파일(四月八日), 신추즉사(新秋卽事), 중추월야(仲秋月夜), 중추망야소작(仲秋望夜小酌), 중양소작(重陽小酌-음력 9월9일 한 잔 술을 마시며), 복일소집(伏日小集), 세모회사(歲暮懷事), 상원일소작(上元日小酌) 등등 <이하생략>” 어쩌다 술 한 잔이 들어가면 흥이 마구 치솟았다.

△윤리 도덕에 대한 다짐과 걱정을 빼놓지 않았다. “부모(父母), 형제(兄弟), 은륜(隱倫), 협객(俠客), 백전(白戰), 안빈(安貧), 회인(懷人), 정좌(靜坐), 독좌(獨坐), 차우인(次友人), 면학(勉學), 광생(狂生), 자적(自適), 병기(病起)…” 남자의 고뇌 이를 극복하려는 학자의 수양극기(修養克己)의 모습이 완연하다.

1권 300여 수 시문은 상상력, 통찰력, 자상스러운 묘사의 진폭이 넓고 높아 작자의 문학을 이해하는 데는 ‘원문’이 오래 보존돼야하고 여러 사람이 보려면 어서 번역해야한다. 번역은 민도의 문제이다.

■석은사고(石隱私稿) 제2권

제2권 71편 : 박학다식(博學多識)에 지고한 문필력(文筆力)을 대할 수 있는 현세인 우리는 행복하다. 수록된 ▶기문(記文) ▶제문(祭文) ▶서문(序文) ▶묘표(墓表) ▶행장(行狀) ▶전기(傳記) ▶상량문(上樑文) ▶논설(論說) ▶통문(通文) ▶유장(遺狀) 등은 완주 전통과 주민의 숭조정신 및 지역사회의 통통(通習)을 알 수 있는 사료(史料)들이다.

이어지는 문맥이 부드럽고 앞뒤의 연결이 매끈하여 당대는 물론이고 물질문명 혼란사회에 대한 경종(警鐘)으로 지도층의 정신을 다잡는 데에 보기 드문 글들이다.

△‘석은기(石隱記)’는 아호 설명이다. 세상사람 아무리 시상(詩想)과 문장력이 빼어난다 해도 모두 인격자라 보기 어려운 것인데, 여기 ‘석은(石隱)’은 두루 갖춘 군자이다. 여섯 가지 ‘정가지규(正家之規)’가 뒷받침 해 준다.

|

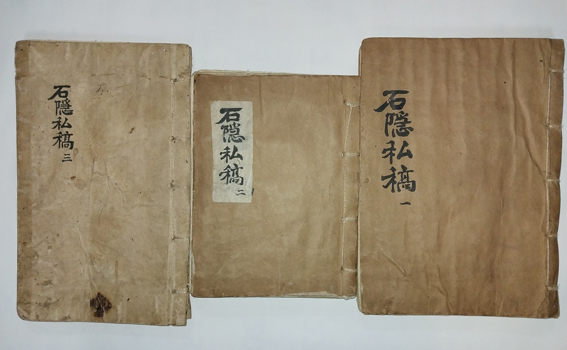

| ↑↑ 석은사고(石隱私稿) |

| ⓒ 완주전주신문 |

■석은사고(石隱私稿) 제3권

6·25전쟁 후 삼례 ‘호산서원강당중건(湖山書院講堂重建)’을 하는데 당시 국회의원 이존화(李存華)와 의논하여 정부보조금 100만원을 지원받았다. 그 치하가 ‘중수기’에 자세하다.

명분 있는 일이라면 정치인도 움직였다. 이병교·이존화는 같은 ‘전주이씨’로 큰 힘이 되었다.

이 의원 이런 인연으로 재선을 했고 3선에 도전했으나 옥중 출마 487 표차로 분패했다.

외손자 구정태가 봉동초등학교 교장 재임 시에 방치된 비석이 있어 바로 세워 조경을 했는데 ‘이존화 민의원 공적비’였다. 음덕은 이처럼 소중한 법, 외조부와의 관계를 보면 우연치고는 무척 신묘한 일이었다.

석은 이병교 선생은 완주의 자랑이요 명예이다. 고재(顧齋) 이병은(李炳殷:1877∼1960)은 석은을 가리켜 ‘시골에 숨어 사는 군자(畎畝間隱君子也)’라 표현했다.

여기에 깊은 뜻이 있다. 조선 초 왕통(王統)이 갈릴 때 회안대군(懷安大君:방간)은 정안대군(靖安大君:태종/방원)에 밀려 서울을 떠나야 했고, 여러 곳을 거쳐 결국 우리지역에서 종세하셨다.

■마치며

교훈(敎訓), 경유문(警諭文), 관시폐론(觀時弊論), 탄세론(歎世論), 척사설(斥邪說)은 오늘날 여러 석학들이 나서서 재조명을 해야 올바른 문향(文鄕) 소리를 듣는다.

삼례읍 석전리(石田里)는 돌이 많아 ‘석전(石田)’이다. 삼봉로 옆 확 트인 들판 마을로 여기가 석은 선생 고장이다. 여러 인물 가운데 ‘돌 석[石]’자 호가 많다.

석당(石堂)은 아버님, 석은(石隱)은 본인의 아호이고, 정자 석정(石亭)에 석천(石泉)도 있다. 6대조 운태(運泰:한성부 좌윤/2권 유적 참조) 씨가 재종과 함께 오봉산 아래에서 이사하여 새 터를 잡았다.

그 후손들이 잘 지켜 나오는 집성촌이다. 그 가계가 이러하다.

6代祖:運泰→高祖:德輝→曾祖:大翼→祖:錫新→父:愚得→本人:丙敎→子:鍾龜(他界), 鍾駿, 鍾麒 / 女:具然偰 / 弟:舜敎 / 姪:鍾浩, 鍾勳, 鍾萬, 鍾燮

위로는 선대를 잘 받들며 아래로는 자녀 질을 잘 거느리기에 어찌 고뇌가 없었으랴?

제1권 ‘애사(哀詞-사람의 죽음을 슬퍼하여 지은 글)’ 칠언율(七言律) 4수는 본인이 쓴 본인의 만사로 보인다. 그 가운데 한 수를 소개한다.

哀詞(애사)-슬픈 이야기

無端晝夜座空堂(무단주야좌공당):밤낮 일없이 빈 방에 앉아있으려니/

更覺閒中日月長(갱각한중일월장)=:이 생각 저 생각 하루가 지루하구나/

世無親愛性歸僻(세무친애성귀벽):세상에 친애 없음은 내 성깔 때문일까/

每抱憂愁心自傷(매포우수심자상):늘 근심 안고 마음 절로 아파하네/

眠欲就時驚異夢(면욕취시경이몽):졸음 밀려 누우면 괴이한 꿈결에 놀라/

眼方開處割愁腸(안방개처할수장):눈 뜨면 온갖 시름 애간장 끊기는 듯/

霜露變遷人臥病(상로변천인와병):철 바뀌어 서늘한데 누어만 지내려니/

追時感慕轉悽然(추시감모전처연):때때로 밀려드는 생각마다 서글프구나.

이어령 선생도, 조순 선생도, 이병교 선생도 가셨다. 비록 타계 하였지만 그의 학문 세계는 놓지 말아야 한다. 이게 인간의 도리 아닌가? 완도(莞島)의 송가인 가수는 잘 알면서, 완주(完州)의 대학자를 모른다면 바로 자신을 잃는 것과 마찬가지이다.

많은 역사 위인이 있지만 우리 완주지역 문화, 예술, 역사의 자랑이자 큰 자산인 한학자 석은 이병교 선생을 우리는 기억해야 한다.

이렇게 역사를 기억하는 것이 지역발전의 큰 밑거름이 될 것이다.

특히 모두가 힘을 모아 석은사고(石隱私稿)의 자료 보존과 함께 번역 출판도 서둘러야 한다.

군, 군의회, 문화원 등이 나서서 적극 추진해야 마땅하며, 아울러 이병교 선생의 고택(古宅)에 표지석이라도 세워 지역 문화역사의 현장으로 기억될 수 있도록 노력해야 한다.

지식인 눈에는 책과 위인의 덕망이 보여야 한다. 이게 정상이다.

/ 글 : 이승철=국사편찬위원회 사료조사위원

저작권자 완주전주신문 무단전재 및 재배포 금지